Wearable e post-operatorio: monitoraggio intelligente per la ripresa dei pazienti

Wearable e post-operatorio: l’evoluzione del monitoraggio clinico

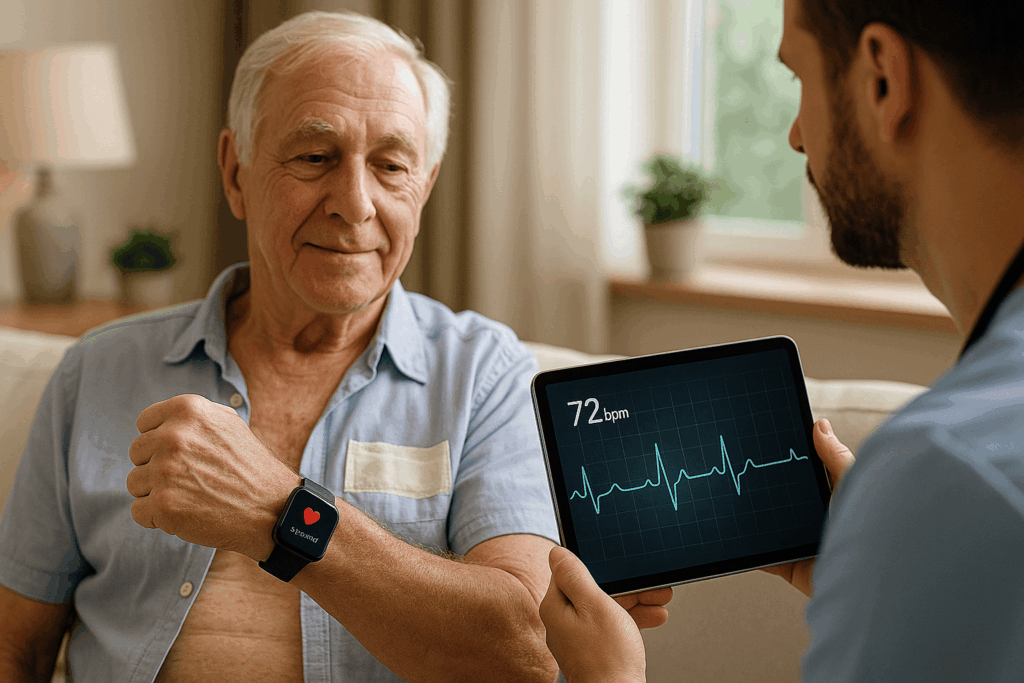

L’utilizzo di dispositivi indossabili, noti anche come wearable, sta rapidamente evolvendo dal fitness al mondo della salute clinica. Il loro impiego in contesti post-operatori adulti sta offrendo nuove possibilità nella gestione remota dei pazienti.

Grazie alla loro capacità di raccogliere dati biometrici in tempo reale – come frequenza cardiaca, variabilità del battito (HRV), sonno e livello di attività, questi strumenti stanno diventando alleati fondamentali per medici e infermieri nella valutazione del decorso post-chirurgico, soprattutto nei primi giorni dopo le dimissioni.

Secondo una recente review pubblicata su European Journal of Cardiovascular Nursing, la tecnologia wearable può fornire insight significativi sul recupero fisico dei pazienti adulti operati al cuore, migliorando non solo l’assistenza ma anche riducendo il rischio di complicanze.

Tracciamento dell’attività: dati predittivi e personalizzati

Gli accelerometri integrati in dispositivi indossabili sono in grado di fornire un quadro preciso e continuo dell’attività fisica giornaliera di un paziente. La review in questione, focalizzata su adulti sottoposti a interventi cardiovascolari (come bypass aorto-coronarico o sostituzioni valvolari), evidenzia che livelli di attività fisica inferiori alla media sono associati a una maggiore incidenza di ricoveri entro 30 giorni dalla dimissione.

Questi dati, normalmente non rilevati con metodi tradizionali, possono essere utilizzati per adattare il piano di recupero, intervenire precocemente in caso di peggioramento o addirittura prevedere criticità prima che si manifestino clinicamente. Non si tratta solo di tracciare movimenti, ma di costruire una mappa predittiva dell’andamento della salute del paziente, giorno dopo giorno.

Monitoraggio continuo: vantaggi clinici e comfort per il paziente

Tradizionalmente, il monitoraggio post-operatorio si basava su visite ambulatoriali a intervalli regolari e su segnalazioni soggettive da parte del paziente. L’introduzione dei wearable permette invece una sorveglianza continua, oggettiva e non invasiva.

I clinici possono ricevere alert se i dati registrano anomalie, mentre il paziente vive la fase di convalescenza nel proprio ambiente domestico, con minori livelli di stress e un senso di maggiore sicurezza. Questo approccio migliora l’aderenza al piano terapeutico, contribuisce alla riduzione della durata della degenza ospedaliera e può diminuire il numero di visite di controllo, ottimizzando l’uso delle risorse sanitarie. L’impatto è concreto sia in termini di esperienza del paziente che di efficienza per il sistema.

Sfide da affrontare: affidabilità, interoperabilità e personalizzazione

Nonostante i benefici, l’utilizzo clinico dei wearable non è privo di sfide. Un primo punto critico riguarda l’affidabilità dei dati raccolti, che può variare a seconda del dispositivo e dell’aderenza dell’utente all’uso corretto. Inoltre, c’è la questione della standardizzazione dei dati, spesso eterogenei tra i diversi produttori, e della loro integrazione con i sistemi clinici esistenti, come le cartelle elettroniche.

La personalizzazione degli alert è un altro aspetto delicato: troppo sensibili e si generano falsi allarmi, troppo rigidi e si rischia di perdere segnali importanti. Per ottenere il massimo impatto clinico, è fondamentale costruire modelli predittivi robusti e ben addestrati, basati su campioni ampi e dati clinici reali.

Benefici sistemici: impatto sul servizio sanitario e sul modello di cura

Dal punto di vista organizzativo, l’adozione di wearable nella fase post-operatoria può tradursi in una riduzione dei costi sanitari, grazie alla prevenzione delle complicanze e alla razionalizzazione delle visite ambulatoriali.

Oltre il tracciamento: futuro, AI e medicina proattiva

L’evoluzione futura dei wearable va oltre il semplice tracciamento: grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, i dati raccolti possono essere elaborati per generare previsioni personalizzate sull’andamento del recupero, suggerire terapie, o persino guidare l’intervento precoce da parte del medico.

Si va verso un modello di medicina proattiva e predittiva, in cui il monitoraggio remoto non è solo un supporto, ma diventa parte integrante del processo decisionale clinico.